[ 基本理念 ]

必要不可欠な存在となること。

「あると便利」ではなく「ないと困る」組織作りを目指します。

理事長

柴田 元

医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院は、初代柴田元龍正克が1876(明治9)年に当地で医業を開設して2025(令和7)年をもって150年目を迎えることになります。開設後、1951(昭和26)年に結核療養所として医療法人兜山麓療養所が設立されましたが、時代の変遷とともに、1972(昭和47)年には結核療養所が廃止となったため、新たに医療法人かぶとやま病院としてリハビリテーション医療を開始しました。当時はいわゆる温泉型といわれる医療施設でしたが、1997(平成9)年に久留米市のリハビリテーション医療を牽引していく覚悟を持って、医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院と名称変更を行い、各専門スタッフの確保と育成に努めてきました。2006(平成18)年には、福岡県からの要請があり法人内に福岡県筑後地区介護予防支援センターを設置、久留米市では「久留米市地域包括支援センター」事業への共同参加が始まりました。2016(平成28)に(財)日本医療機能評価機構認定の付加機能(リハビリテーション機能Ver.3.0)を取得し、その後順次継続更新を行っています。2019(平成31)年からは地域活性とICFの理念に沿ったリハビリテーションを展開するためにHygge Yamamoto構想への取り組みを開始しました。さらに2024年春からはNASVAモデル事業として、交通事故による頚髄損傷患者の一貫したリハビリテーション事業を受託しました。今後、我が国では国策によるさらなる医療再編と自治体ごとの地域包括ケアシステムの深化が予想されますが、私たちはリハビリテーション医療の専門性を活かし、データ偏重の標準化された現代医療「EBM:科学的根拠に基づいた医療」から一歩進んで、個々の自律性を尊重した「NBM:物語と対話に基づいた医療」を目指し、皆さんの尊厳ある人生を応援していきたいと考えています。

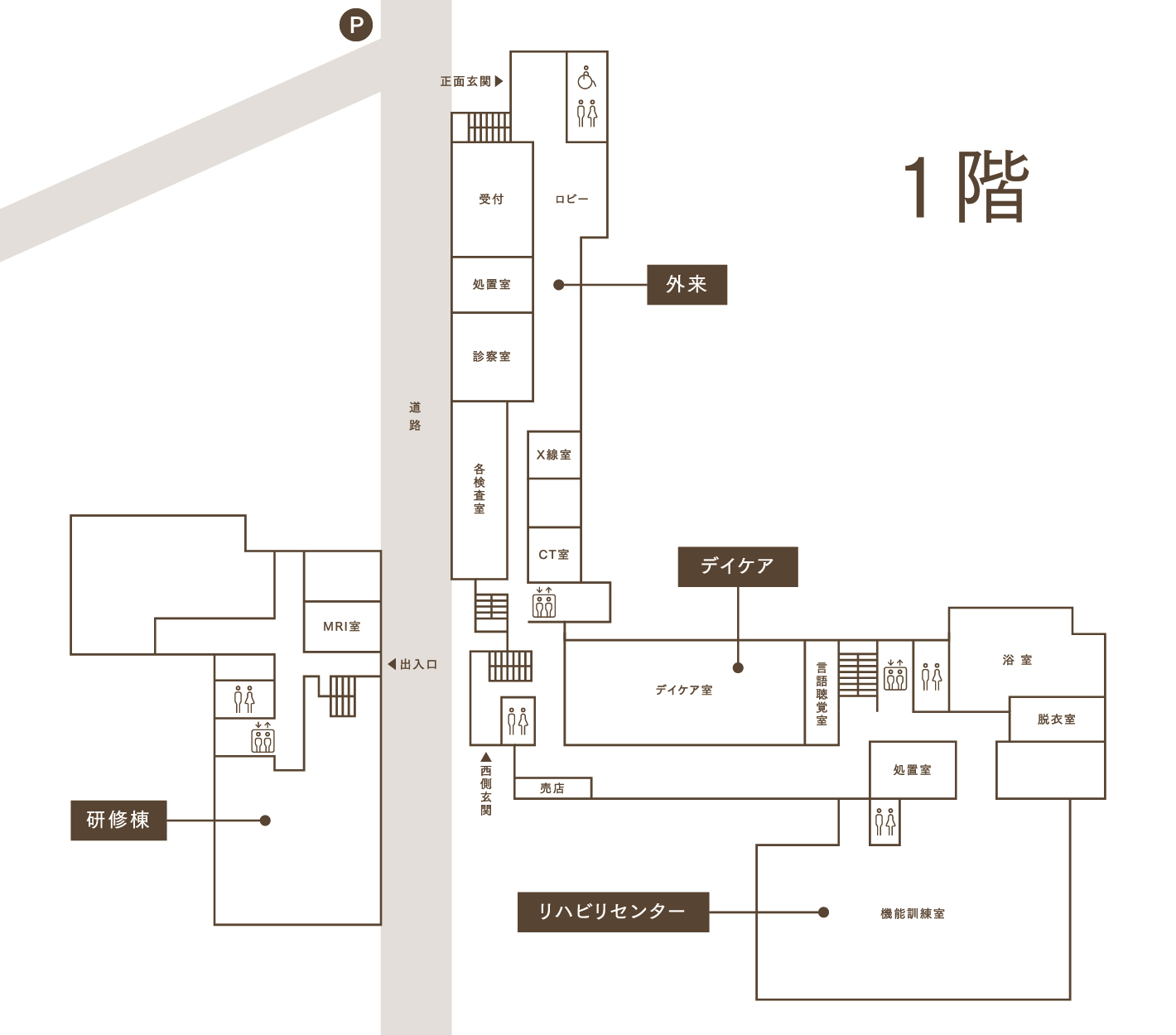

1階

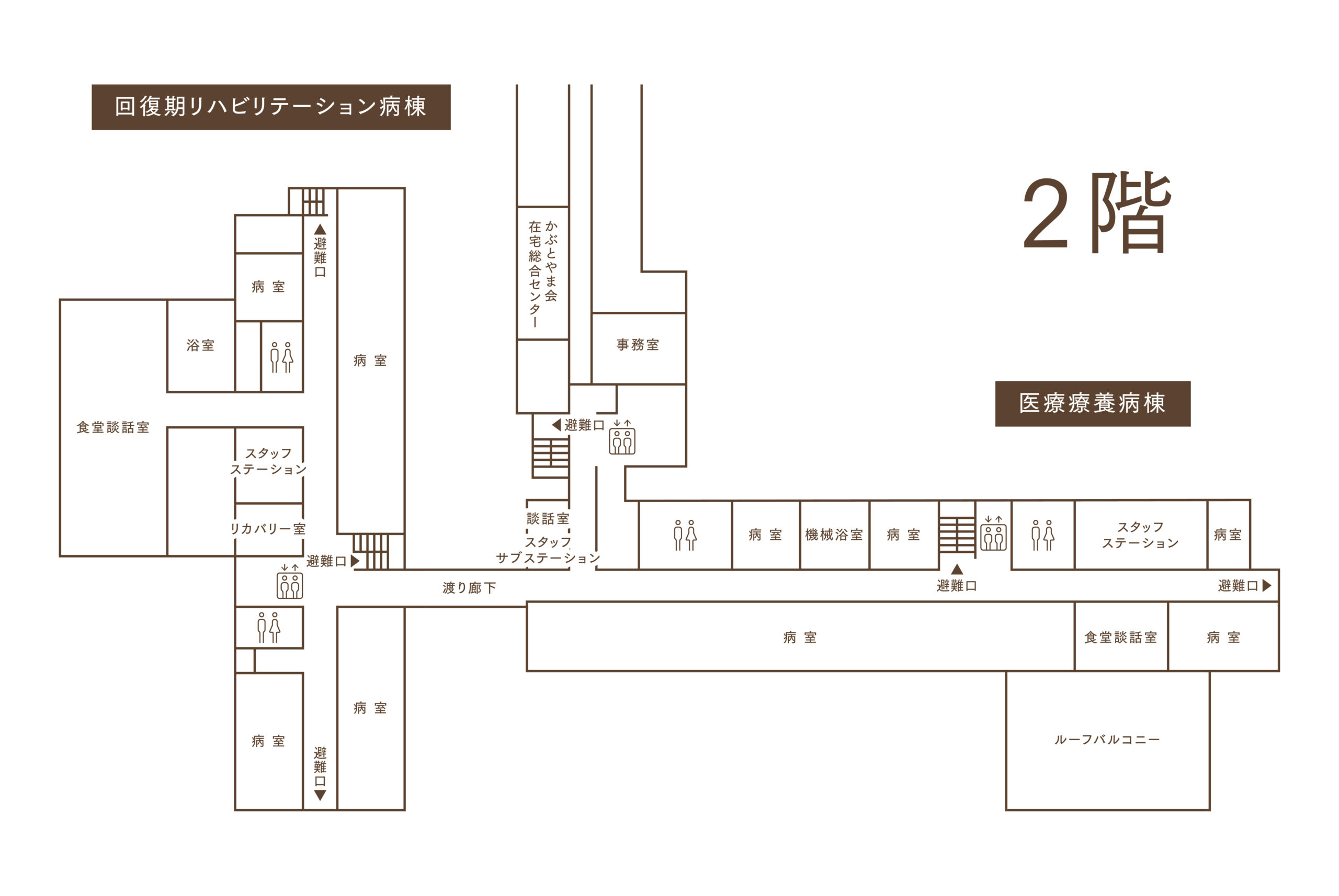

2階

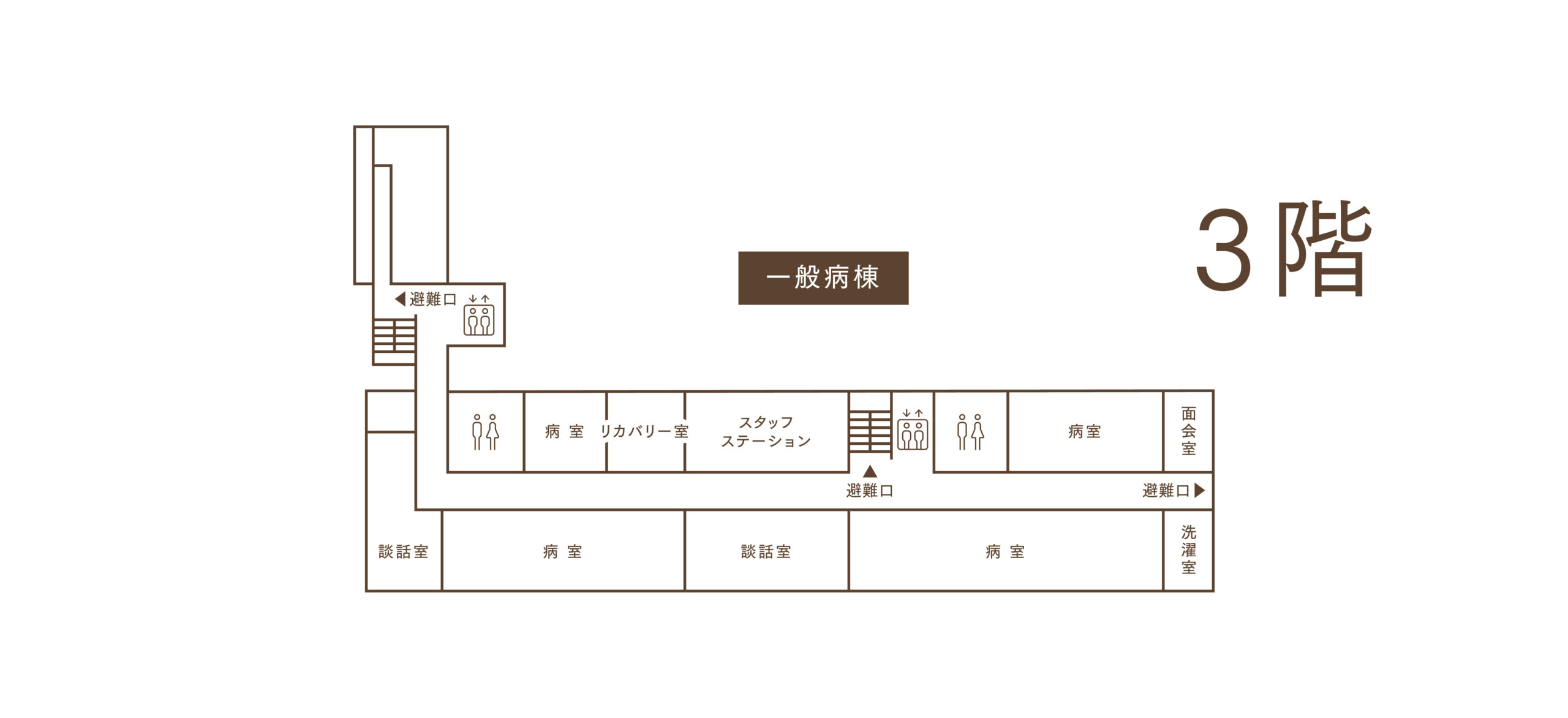

3階

(1)一般病棟 (病床数36床)

急性期一般入院料6(10 対 1)(14床)

地域包括ケア入院医療管理料2(22床)

入院基本料による看護配置は 10:1 です。

1日に 11 人以上の看護職員(看護師と准看護師)が勤務しています。

| 時間帯 | 看護職員1人当たりの受持ち患者数 |

|---|---|

| 8:30~17:00 | 6名以内 |

| 17:00~8:30 | 18名以内 |

(2)療養病棟 (病床数32床)

療養病棟入院基本料1(医療区分2及び3の割合8割以上)

入院基本料による看護配置は 20:1・看護補助配置 20:1 です。

1日に5人以上の看護職員(看護師と准看護師)、5人以上の看護補助者が勤務しています。

| 時間帯 | 看護職員1人当たりの受持ち患者数 | 看護補助者1人当たりの受持ち患者数 |

|---|---|---|

| 8:30~17:00 | 9名以内 | 9名以内 |

| 17:00~8:30 | 33名以内 | 33名以内 |

※横スクロールができます

回復期リハビリテーション病棟 (病床数52床)

回復期リハビリテーション病棟入院料1

入院基本料による看護配置は 13:1・看護補助配置 30:1 です。

1日に 12 人以上の看護職員(看護師と准看護師)、6人以上の看護補助者が勤務しています。

| 時間帯 | 看護職員1人当たりの受持ち患者数 | 看護補助者1人当たりの受持ち患者数 |

|---|---|---|

| 8:30~17:00 | 7名以内 | 13名以内 |

| 17:00~8:30 | 26名以内 | 52名以内 |

※横スクロールができます

当院はリハビリテーション総合計画評価施設として、

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

・廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

・心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

の届出を行っています。

当院の食事は入院時食事療養(Ⅰ)、入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っています。 管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後 6 時以降)、適温で ご提供しています。

・療養病棟療養環境加算1

・療養環境加算

・入退院支援加算1

・医療安全対策加算2

・電子的診療情報評価料

・データ提出加算1

・後発医薬品使用体制加算1

・診療録管理体制加算3

・がん治療連携指導料

・がん性疼痛緩和指導管理料

・感染対策向上加算3

・認知症ケア加算3

・在宅復帰機能強化加算

・薬剤管理指導料1・2

・CT 撮影及び MRI 撮影

・入院ベースアップ評価料29

制度改正のため、令和7年4月1日より、入院食事代が変更になります。 一般病棟・回復期病棟に入院したときの食事代の標準負担額(1 食あたり)

| 所得区分 | 令和7年3月31日以前 | 令和7年4月1日以降 | |

|---|---|---|---|

| 下記以外の方 | 490円 | 510円 | |

| 住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 90日まで入院 | 230円 | 240円 |

| 90日を超える入院 | 180円 | 190円 | |

| 低所得者Ⅰ | 110円 | 110円 | |

※横スクロールができます

療養病棟に入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

| 所得区分 | 令和7年3月31日以前 | 令和7年4月1日以降 | |

|---|---|---|---|

| 下記以外の方 | 490円 | 510円 | |

| 住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 90日まで入院 | 230円 | 240円 |

| 90日を超える入院 | 180円 | 190円 | |

| 低所得者Ⅰ | 下記以外医療の必要性が高い人 | 140円 | 140円 |

| 110円 | 110円 | ||

※横スクロールができます

*65歳以上で、療養病棟・回復期病棟に入院する患者様は、 食事代(標準負担額1食あたり)に居住費(1日あたり)370円が加算されます。

*指定難病者の食事代(標準負担額1食あたり)は、280円から300円に変更になります。

急性期一般入院料6対象の患者:1日につき 2,277 円

・欠勤及び休業診断書:2,200 円

・入院証明書:5,500 円

・通院証明書:2,200 円

・身体障害者申請用診断書:11,000 円

※上記外の診断書につきましてはお問合わせ下さい。

※尚、衛生材料費等の治療行為及びそれに密接した「サービス」や「物」について、費用 の徴収や施設管理費等のあいまいな名目での費用の徴収は行っておりません。

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、「診療 報酬の算定項目の分かる明細書」(以下「明細書」という)を無料で発行しています。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で支払いまたは診療費計算書を受け取られる場合も含めて、明細書の発行を希望されない方は窓口までお申し出ください。

当院では、施設基準「医療安全対策加算2」の届出を行い、医療安全管理者と医療安全 管理委員会を設置して、医療安全対策を実施しています。 医療安全に関するご相談がございましたら、患者相談窓口へお申し出ください。 医療安全管理者等にて対応いたします。 また、規定の閲覧については、各病棟(カウンター)及び外来待合室に設置しています。(医療安全管理委員会)

当院では、後発医薬品のある医薬品について、一般名(成分名)により処方を行っております。 保険薬局において銘柄によらず調剤できるため、お薬を切らすことなく加療継続することができます。 ご不明な点がありましたら、薬剤師へご相談ください。

当院では、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。 また、医薬品の供給不足の際にも治療計画の見直しを行う等の適切な対応を行う体制を有しています。 ご不明な点がありましたら、医師・薬剤師へご相談ください。 また現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 当院では、医薬品の供給不足が発生した場合に、状況によっては医師の判断のもと、「同一成分・同一薬効」の医薬品へ変更する場合があります。 その際は十分な説明をおこないます。 ご不明な点やご心配な点がありましたら、薬剤師までご相談ください。

当院では、オンライン資格確認を行う体制を整備しています。 マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用を通じて、質の高い診療を実施するための情報(薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を取得・活用して診療を行います。 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

当院では、医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制を整備しています。

・オンライン資格確認システム等により取得した医療等を活用し、診療しております。

・マイナンバーカードの保険証利用に関してお声がけ・ポスター掲示を行っています。

・電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを今後推進していきます。

令和6年度の診療報酬改定に伴い、高血圧症、糖尿病および脂質異常症を主病として通院されていた患者さんは、6月以降【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料】に算定が切り替わります。 血圧や体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した『療養計画書』を患者さんの同意のもと作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。 初回時に『療養計画書』へ署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

当院では、医師の判断のもと、患者さんの状態に応じて、

・28 日以上の長期の処方を行うこと

・リフィル処方せんを発行すること

いずれの対応も可能です。

| 開設 | 明治9年3月(昭和26年7月医療法人へ改組) |

|---|---|

| 所在地 | 福岡県久留米市山本町豊田1887 |

| 標榜診療科目 | 内科・循環器科・リハビリテーション科 |

| 病床数 |

120床 ・一般病棟36床 (急性期一般病床14床 地域包括ケア病床22床) ・療養病棟32床 ・回復期リハビリテーション病床52床 |

| 敷地面積 | 8,611㎡ |

| 建物 |

鉄筋コンクリート3階(1棟) 鉄筋コンクリート2階(2棟) |

| 建物延べ床面積 | 6,076㎡ |

| 施設概要 |

病棟(一般病棟・療養病棟・回復期リハビリテーション病棟) リハビリテーションセンター(理学療法室・作業療法室・機能回復訓練室・言語聴覚療法室) デイケアセンター (通所リハビリテーション) 浴室(リフト付介助浴・自立浴・シャワーベッド) その他 ( 管理棟・給食厨房・研修室・多目的ホール・売店・託児所) |

| 関連事業 |

居宅介護支援事業(かぶとやまケアプランサービス) 通所リハビリテーション事業(久留米リハビリテーション病院) 訪問リハビリテーション(久留米リハビリテーション病院) 交通事故後遺症短期入院事業(国土交通省) 福岡県筑後地区介護予防支援センター(福岡県委託事業) |

| 明治9年3月 | 当地で医業を開業 |

| 明治39年4月 | 兜山麓療養所を開設 |

昭和26年 7月 兜山麓療養所を医療法人へ改組

昭和40年 4月 医療法人かぶと山病院へ名称変更

平成元年5月 病院第一期工事完成

平成6年12月 老人訪問看護ステーション設置(あおい里訪問看護ステーション 平成18年3月31日廃止)

平成9年4月 医療法人かぶとやま会へ名称変更

久留米リハビリテーション病院へ名称変更

診療科:内科・循環器科・リハビリテーション科

平成9年5月 在宅介護支援センター開設(久留米市の委託事業)

久留米市むつみ在宅介護支援センター(平成18年4月1日廃止)

平成10年3月 病院第二期工事完成

平成12年 4月

介護保険法の施行による事業

医療法人かぶとやま会では、下記の事業開始

・訪問介護事業(平成18年3月31日廃止)

(医療法人かぶとやま会あおい里訪問看護ステーション)

・通所リハビリテーション事業

(医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院)

・介護療養型医療施設12床(平成18年3月31日廃止)

(医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院)

・居宅介護支援事業

(かぶとやま会ケアプランサービス)平成16年5月1日名称変更

・訪問介護事業(平成18年3月31日廃止)

(医療法人かぶとやま会柳坂ホームヘルプサービスステーション)

(平成16年4月1日~休止)

平成12年 7月 総合リハビリテーション施設の届出受理

平成13年 3月 久留米市身体障害者デイサービス(久留米市の委託事業 平成18年9月30日廃止)

平成14年 5月 病院第三期工事の内病棟等完成

平成14年 7月 病院第三期工事のデイケアセンター完成回復期リハビリテーション病棟届出受理

平成15年 4月 通所介護事業(かぶとやまデイサービス)(平成25年4月1日~休止)

平成16年 5月 病院機能評価認定 (財)日本医療機能評価機構

平成20年 1月 むつみ小規模多機能型施設開設

平成21年 4月 病院機能評価認定[Ver.5](財)日本医療機能評価機構

平成21年10月 B棟内装改装 空調設備工事 ハンディナースコール導入

平成24年10月 C棟内装改装

平成25年 5月 A・B棟 キュービクル 取付工事

平成26年 5月

外壁補修工事(病院全館)

(財)日本医療機能評価機構認定(3rdG:Ver.1.0)

主機能:リハビリテーション病院

副機能:一般病院1・慢性期病院

平成27年 9月 MRI装置(ECHELON RX ORIGIN4)更新

平成27年11月 電子カルテシステム(MegaOak MI・RA・Is)本稼働

平成28年 1月 (財)日本医療機能評価機構認定 付加機能:リハビリテーション機能Ver.3.0

平成28年 5月 浴室天井走行リフト 更新・増設

平成29年 4月 療養病棟 個室改修工事(39床→37床)

平成29年 7月 かぶと山元気デイ 開設

平成30年 7月

一般病棟の病床変更

変更前:急性期一般病床(36床)

変更後:急性期一般病床(14床)・地域包括ケア病床(22床)

平成31年 4月

就労・元気支援棟、生活・交流支援棟 完成

元気向上通所サービス事業所、託児所を就労・元気支援棟に移設

令和元年 5月

(財)日本医療機能評価機構認定(3rdG:Ver.2.0)

主機能:リハビリテーション病院

副機能:一般病院1・慢性期病院

令和元年 5月

就労継続支援B 型事業所 開設

リハビリテーションシェアハウス、地域コミュニティカフェ 開設

令和 3年 1月

(財)日本医療機能評価機構認定

高度・専門機能:リハビリテーション(回復期)Ver.1.0

2022年8月1日~2026年3月31日